Ngali, Desa Kecil yang Menolak Tunduk

RAMADHAN UBBA

Ketua Umum Gerakan Pemuda Oposisi (GERPOSI).

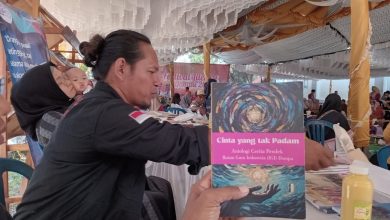

Di sudut timur Pulau Sumbawa, tersembunyi sebuah Desa kecil bernama Ngali, di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Sekilas, Desa ini tampak sederhana, hamparan sawah hijau, bukit-bukit yang memeluk lembah, dan aliran sungai yang menyejukkan. Namun, di balik ketenangan alamnya, Ngali menyimpan api perjuangan yang tak pernah padam.

Dari Desa kecil inilah lahir para pejuang tangguh yang menolak tunduk kepada kekuasaan kerajaan yang sewenang-wenang. Ketika banyak memilih diam dan patuh, rakyat Ngali memilih berdiri tegak mempertahankan harga diri dan kebebasan mereka. Mereka melawan bukan karena ambisi, tetapi karena cinta tanah kelahiran dan keyakinan bahwa martabat manusia tak boleh diinjak oleh siapa pun.

Suara bambu yang ditiup angin di Ngali seakan masih menggaungkan semangat itu, semangat pantang menyerah, semangat melawan ketidakadilan. Dari tanah kecil di Bima ini, lahir pelajaran besar bagi generasi penerus, bahwa kemerdekaan dimulai dari keberanian untuk berkata tidak terhadap penindasan.

Lalu, untuk apa saya bangga dia disebut pahlawan? Bukankah dia penjajah? Bukankah dia pengkhianat, terutama bagi warga Desa Ngali?

Saya sulit memahami bagaimana seseorang yang pernah menindas rakyatnya sendiri kini diangkat sebagai sosok berjasa. Bagaimana mungkin tangan yang dulu menebar luka kini dielu-elukan sebagai tangan yang membela bangsa? Apakah penderitaan orang-orang Ngali sudah begitu mudah dilupakan, hanya karena waktu telah berjalan?

Sejarah memang ditulis oleh mereka yang berkuasa. Tapi ingatan rakyat kecil tidak bisa dibungkam. Di tanah Ngali, masih ada cerita tentang penderitaan, tentang darah dan air mata yang tumpah karena kebijakan dan tindakan seseorang yang kini disebut pahlawan. Ia mungkin dihormati di Kota, tapi tidak di Desa ini, namanya masih disebut dengan getir. Karena bagi kami, dia bukan penyelamat, melainkan penjajah dalam wajah sebangsa.

Kata orang, kita harus memaafkan masa lalu. Tapi apakah memaafkan berarti melupakan? Apakah memberi gelar pahlawan pada pengkhianat bukan bentuk penghinaan baru bagi mereka yang dulu tertindas? Seolah-olah luka sejarah rakyat Ngali tidak penting, seolah penderitaan mereka hanya catatan kaki dalam buku pelajaran.

Pahlawan sejati tidak butuh gelar. Ia hidup dalam kenangan orang-orang yang diselamatkannya, bukan dalam prasasti yang menutupi kebenaran. Maka saya bertanya lagi, untuk apa saya bangga dia jadi pahlawan? Jika pahlawan menindas rakyatnya, maka biarlah saya tidak mengakuinya. Karena bagi saya, pahlawan sejati adalah mereka yang berdiri bersama rakyat, bukan di atas penderitaan mereka.